por Mariano Yberry

Un hombre de 79 años se para frente a miles de personas en el exforo sol para tocar uno de los himnos más simbólicos de la psicodelia sesentera: Sunshine of your love. Uno de los más grandes hitazos que compuso a lado de Ginger Baker y Jake Bruce en una de esas súper bandas que ya no existen y se han perdido entre maquila de música urbana y la voraz industria del consumo musical en tiempos del TikTok y Spotify.

Escuchar ese tan característico riff de uno de sus creadores, tantas décadas después, es un evento surreal y nostálgico. Será difícil encontrar a alguien entre el público que no pueda gritar el coro de ese clásico, aunque haya nacido lejos de aquel 1966, cuando apareció en la escena Cream y los guitarrazos y tamborazos eran subversivos y no música de antología, una época en la que en los estudios había más instrumentos que samples.

Después de tanto tiempo, ahí anda el cuasioctogenario Eric Clapton con sus largos solos de guitarra y remates característicos del blues, uno de los sellos de este género que hace años dejó de ser mainstream, un estilo que parece agotado, pero que esta noche, 3 de octubre de 2024, congrega a miles de personas; música de nicho que se resiste a morir no sólo en eventos multitudinarios y costosos como este, sino en aquellos bares donde todavía se alcanzan a juntar unas decenas de nostálgicos que escapan de los NSQK, las Rosalías y la invasión coreana de girl/boy bands. Aquí deben estar todos esos clientes que mantienen esos lugares a flote con su presencia los fines de semanas, aquellos rezagados que con cada presentación se vacunan contra la moda y el autotune. Nadie aquí se conoce, pero comulgan en la misma religión. Parece que no esperan nada novedoso y, al mismo tiempo, no quieren ver menos que a dios mismo en el escenario. Porque, aunque parece que el blues ya no tiene nada nuevo que decir, se mantiene como un idioma que a muchos los conecta con algo más grande que ellos mismos. Probablemente no quieren sorpresas, sino enormes solos de guitarra en clásicos como Hoochie Coochie Man o sencillamente corear Cocaine. Aunque quizá nunca usaron sus llaves para algo más que abrir la puerta o el coche, corean el título con pasión. No están a la expectativa de sonidos novedosos o ritmos innovadores, buscan aquellos tendidos solos de guitarra, esos ritmos que aún les agitan las caderas y que ponen en loop en sus hogares.

¿Es un triunfo ver a Clapton sacar su guitarra acústica y ponerse a cantar estándares de blues, cual abuelo nostálgico en plena comida familiar? Lo es, además de una bendición para muchos de los asistentes. De forma irónica, entre un nutrido grupo de fanáticos que envejecieron a la par con este músico, se escuchan agradecimientos por tener el oxígeno suficiente para llegar a este concierto. Al mismo tiempo, agradecen que el guitarrista mantenga el corazón latiendo para esta noche porque, para unas generaciones más que para otras presentes en este recinto, la muerte ya no es un final, sino el paso siguiente.

Y es que es casi milagroso ver a este antivacunas seguir construyendo arte eléctrico con sus manos, cuando hace apenas unos años una neuropatía periférica le imposibilitaba ejercer su don a cabalidad. Aunque ese riesgo siempre ha sido una constante de este rockero; casi no llega a los 30 por su adicción a la heroína. Este capítulo lo pudo transmutar en uno de los discos más enternecedores de su carrera: 461 Ocean Boulevard. En este álbum le dedica una canción a dios, le pide fuerzas para seguir. Y todo indica que algún pacto diabólico hicieron, porque aquí está tocando con la misma facilidad con la que lo ha hecho desde hace décadas, como si el tiempo no hubiera pasado, como si el cuerpo pudiera darle vuelta al desgaste, el cansancio y los maltratos físicos y emocionales. ¿Cómo le hace para seguir tocando Tears in heaven sin romperse cada vez que lo hace? La salida de la autodestrucción juvenil, del caos rockeril, es hasta cierto punto comprensible, pero la pérdida trágica de un hijo parece un bache más difícil de saltar. Probablemente sí estamos ante una deidad que no se inmuta ante un exforo sol lleno de luces que corean: “Would you know my name / if I saw you in heaven? / Would it be the same / if I saw you in heaven?” Una imagen así nomás le provoca un serio “Thank you”, que expresa casi por protocolo. Yo pienso que qué huevos tiene. Gaby, en su infinita ternura, piensa que más que huevos tiene amor por su hijo y la música es su forma de mantenerlo vivo. Entonces reformulo: qué cabrón.

Así transcurre la noche. La magia de Clapton se erige en un torbellino de memorias de abuelos, padres e hijos. Aquí andan los más jipiosos de los jipis, que sortearon miles de obstáculos para conseguir los discos de este británico, conviviendo con una generación que ha quedado perpleja ante el virtuosismo de uno de los más grandes y que hasta hoy sólo conocía a través de un clic en YouTube. Los menos viejos pensábamos que sería casi imposible ver en vivo una de las razones por las que Clapton es Clapton, pero aquí estamos, siendo testigos de una ejecución magistral de Old Love. Aquí estamos presenciando de primera mano una conversación de musicazos, grandes solos de guitarra, teclado y batería que se extienden por casi 10 minutos percibidos como tres y que se mantendrán en la memoria (con suerte) por años. Rituales nostálgicos y poderosos en tiempos de música precoz, donde si la rola dura más de tres minutos ya la consideramos una rapsodia para ancianos.

Pese a ello, al terminar el concierto me queda una sensación contradictoria. Algo me dejó ver a Clapton tocar Sunshine of your love, una disonancia cognitiva de presenciar la ejecución de esa canción por uno de sus autores y, al mismo tiempo, saber que es la misma canción que he escuchado una y otra vez, una pieza que difícilmente me llevará a un lugar distinto al que ya me ha llevado escuchándola en vivo en tributos o en casa. ¿Pero qué esperaba entonces? Quizá un poco del juego de la música es dejarse llevar por el fetiche de la repetición, de la simulación, de la deificación de unos simples mortales tocando una y otra vez la misma perra canción. ¿O se trata de apostar por lo novedoso, por aquello que hemos escuchado sólo una decena de veces y que aún no germina como una ceiba en nuestra historia personal, sino que crece en el presente inmediato, una forma para sentir que lo extraordinario y lo desconocido aún es posible en un mundo hiperconectado? La dicotomía absurda, necesaria y, aparentemente, ineludible.

El cinismo puede ser una enredadera que termina por asfixiar la capacidad de sorpresa y gozo. Es verdad: aquí no pasó nada que no se haya visto o escuchado antes, ninguna nota o arreglo que se salga del canon del blues de Chicago, nada que vaya a darle un vuelco a la industria ni al género, ningún asomo de algo distinto, a nivel técnico y teórico, a lo que quizá pudo escucharse en un bar temático y sin gastar tanto. La resistencia a la idolatría de barro, la persistencia por la iconoclastia para saciar una intensa curiosidad musical puede ser letal, puede dejarlo a uno indiferente ante la presentación de uno de los grandes y cometer una injusticia contra el adolescente que alguna vez se fue y soñó con bailar todo drogado en un concierto de los Doors para ver a Jim Morrison ser arrestado por la policía tras flashear al público. La sensación de no querer impresionarse ante lo divino como consecuencia de años y años de visitar bares vacíos donde se ejerce el blues y el rock a contracorriente porque no hay nombres rimbombantes en el cartel, sólo un puñado de necios soñadores. Navegar entre la indiferencia del público y al mismo tiempo tratar de salir del canon de lo ya dicho e inmutable para no dejar de impresionarse, lo deja a uno malito de la percepción.

¿Quiero volver al cerrado mundo del soyunrockeronibandanireggaeton?

Definitivamente no.

¿Me mantengo firme en que el rock no ha muerto, nomás hay que buscarlo fuera de Ocesa y el corporativismo?

También.

¿Quiero gritar que el dinero invertido en esto le hubiera dado a artistas poco conocidos un aliento para seguir haciendo arte, si tan sólo hubiera más curiosidad entre este público?

Lo creo fervientemente.

¿Lo anterior frena que uno pueda deleitarse en el concierto de alguien como Eric Clapton o Paul McCartney?

Para nada, aunque me ponga rejego y me cueste aceptarlo.

Pero tampoco importa. Quizá la música, aunque incendia conciencias, no debe terminar en largas disertaciones como esta. A veces, sólo a veces, hay que vivir y ya. No hay más. No hay lección socioeconómica o estética. A veces, quizá, sólo hay que dejarse llevar por uno de los músicos más aplaudidos del siglo XX o por el artista emergente que uno está escuchando por mero azar del destino que los hizo coincidir en un pinchurriento bar de chelas calientes.

Estas líneas pretendían ser más venenosas de lo que terminan siendo. La intención no era el denuesto, sino hacer un llamado a apoyar la música de a pie y no sólo la de estadio, a dejarse impresionar por los más pequeños, no sólo por los que hoy aparecen endiosados en Wikipedia y alguna vez fueron un don nadie en un bar culero o un garage. Pero la ideología a veces se impone al alma y no permite disfrutar del privilegio de ver a Eric Clapton tocar en vivo Crossroad blues o Nobody loves you when you’re down and out.

El ego le puede ganar al arte.

Por fortuna, el amor, así como la música, lo libera a uno de sus cadenas. A veces uno sólo necesita callarse y dejarse llevar. Y así fue: lo que empezó como una monserga en nombre de la defensa de la música de a pie terminó por volverse una contradictoria confesión de un bluesero en negación, de un enamorado hocicón que ahora trata de enmendar su cinismo y hacer un poco de justicia a esa música que alimentó, en primer lugar, esta curiosidad musical que hoy lo tiene tan escéptico entre lo conocido, aunque sea magnífico, y tan abierto y suave con lo bondadoso. Porque al final, estuve ahí en un estadio lleno de fanáticos que todavía se estremecen con un solo de guitarra, y aquí sigo inventando excusas para no reconocer que algo de esas magnitudes tuvo un impacto en mí.

Si no es por la sensación de sentirse vivos y conectados con algo más grande que lo mundano, ¿entonces para qué queremos la música? Si no es ese el objetivo final, saciar la necesidad de viajar en el tiempo y la alegría, ¿entonces para qué?

Yo no sé si el mundo necesite tener nuevamente a figuras como Eric Clapton en el top chart o a súper bandas como Derek and The Dominos para crear himnos como Layla (la gran ausente y el más férreo reclamo del público chilango de aquella fecha). Tampoco sé si hay que exigir que la industria le baje a la digitalización para regresarnos a las épocas donde un concierto implicaba ver a una cuadrilla de músicos en el escenario y no una computadora. Lo que me queda claro es que la música, sea cual sea el género, mientras tenga audiencia, vive, y es lo que importa. Sean 10 o miles de millones de personas. En ese sentido, las reglas y los dogmas salen sobrando. La música no le debe nada a nadie ni está obligada a cumplir parámetros ni expectativas de nadie. Si acaso, habrá un mantra superior que aplica para toda forma de arte: esto es lo que hay, siente o vete al diablo.

***

Mariano Yberry. Bluesero errante entre la música y el periodismo.

Instagram: @yberry

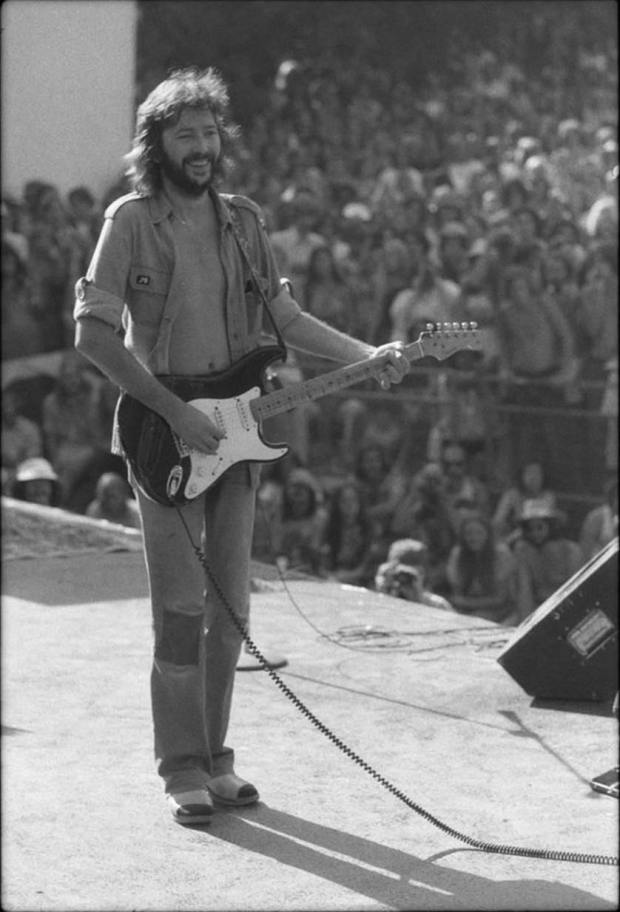

Las imágenes del guitarrista que acompañan este texto fueron tomadas en su totalidad del Facebook oficial de Eric Clapton, haciendo honor a las estrategias chavorrucas de entender el mundo. La que funciona como portada muestra al compositor, instrumentista e intérprete durante un concierto en Londres en 1973.

Deja un comentario